regard du dedans, vie au dehors | le temps enroulé à l’infini et le jour ressemble à la nuit c’est ici que tout commence ou recommence là où l’histoire se dit

[jrnl|temps passé]

Traverser la ville et se glisser dans les mêmes rues, les mêmes rames de tram. Garder le rythme de l’horaire matinal prédéfini. S’attacher à certaines variantes sur la dernière partie du trajet. La ville est là, présente, à la fois pareille et différente selon l’humeur du jour, mais comment la réinventer au quotidien, rafraichir le regard que l’on porte sur elle, s’étonner de la redécouvrir dans les yeux d’un passant, la parole d’un visiteur, la personnalité d’un commerçant ?

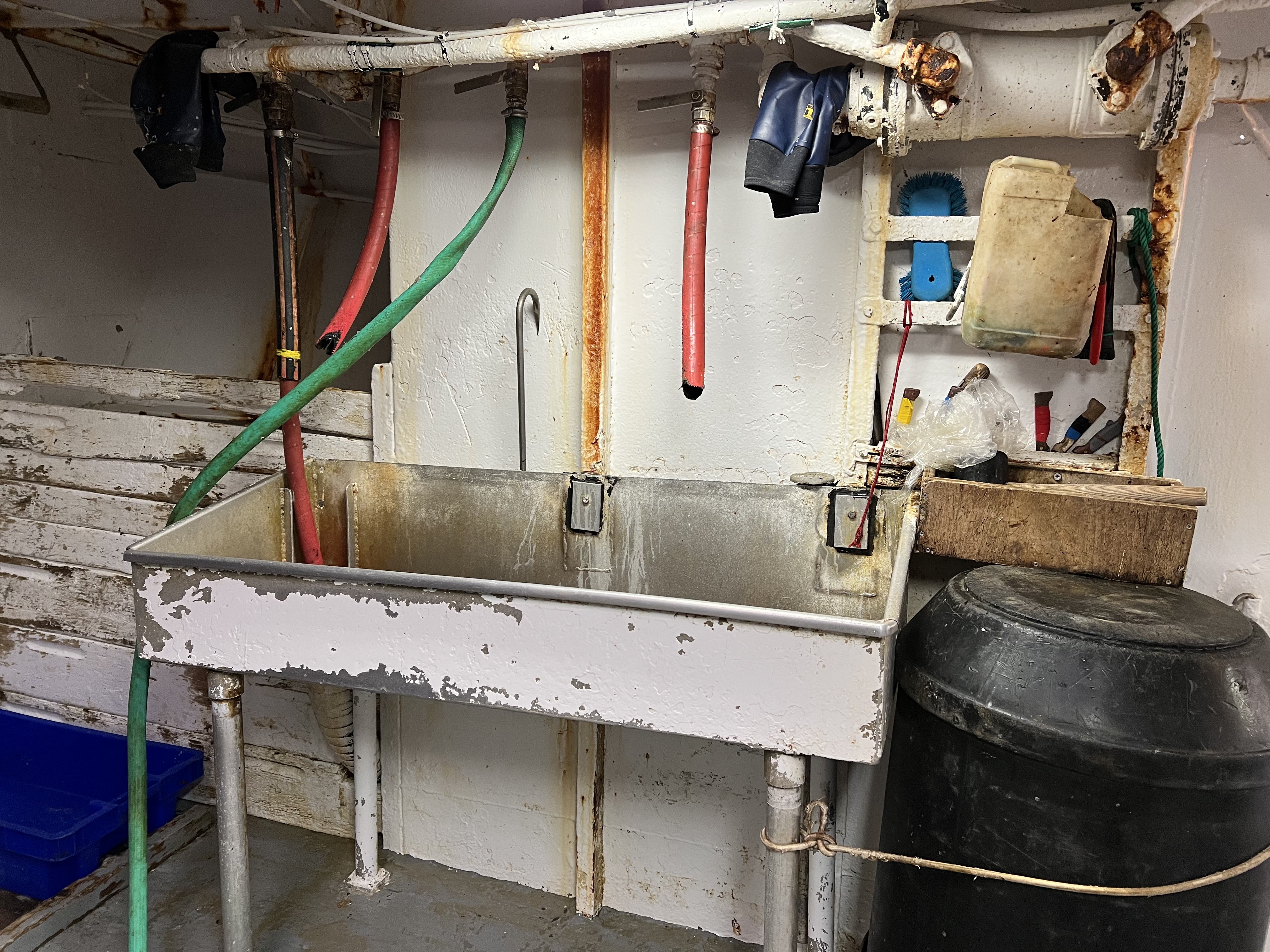

Un garage ouvert sur l’inconnu, des objets familiers, la courbe arrondie de la porte d’une machine à laver, des produits ménagers, l’ombre d’un évier, un vélo de ville, comme un début d’intimité d’un espace deviné, capté à la dérobée. Là où l’on rentre par un lieu détourné, une antichambre, un entre-deux qui projette ce que l’intérieur pourrait être, c’est-à-dire pas grand-chose, car peu d’éléments en indice si ce n’est la présence de cet évier. Le fait que certaines choses ne rentrent pas dans l’habitation, la propreté s’envisage en partie en dehors. Le linge et cette possibilité qu’on se donne de choisir quoi nettoyer dans l’évier du garage. Et puis, cet espace vide au milieu, sans doute pour abriter une petite voiture.

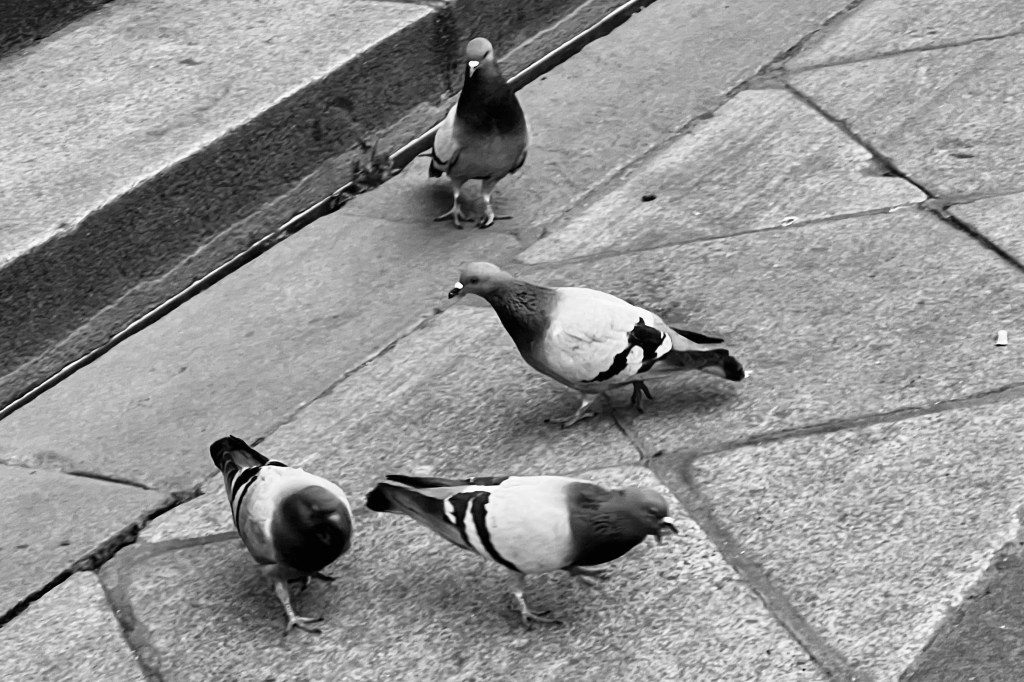

Au coin de la rue, le sol maculé de multiples taches blanches. Si ce n’étaient des déjections d’oiseau, on aurait pu croire à un tableau artistique sur fond noir. Quelques mètres en amont, j’avais croisé le petit homme à casquette blanche vêtu d’un bermuda ample de couleur beige, sourire timide, édenté. L’atmosphère chargée en humidité colle à la peau. Sensation désagréable.

Les lauriers en fleur débordent des jardins, empiètent sur l’espace public, côtoient les jasmins toujours aussi odorants.

Peu de voyageurs dans le tram, des habitués. La jeune femme au JOT framboise porte la même tenue qu’avant-hier, un dégradé de gris, jeans et baskets, tee-shirt et sac à main en bandoulière sur une veste en jeans. Dans ses cheveux encore humides, la trace du peigne.