regard du dedans, vie au dehors | le temps enroulé à l’infini et le jour ressemble à la nuit c’est ici que tout commence ou recommence là où l’histoire se dit

[jrnl|temps passé]

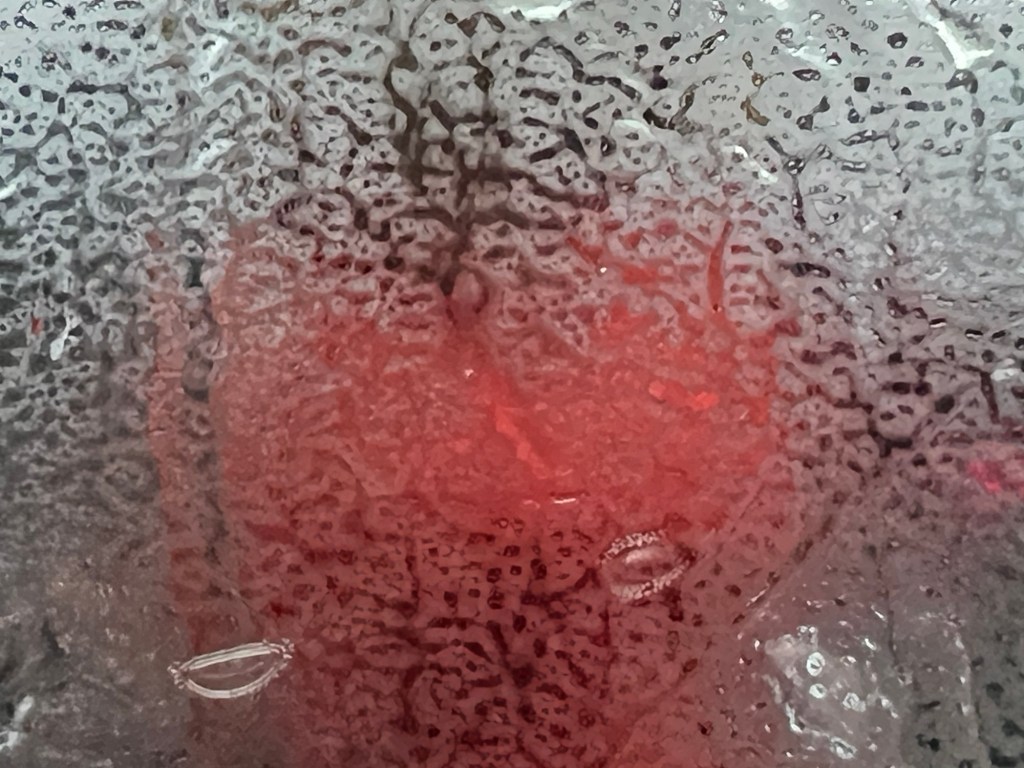

Retour sous la grisaille, la pluie, la chaussée détrempée, les flaques d’eau, les parapluies. Les vitres du tram embuées, les gouttes d’eau qui ruissellent rappelant presque un schéma autoroutier.

Il pleut averse lorsque je sors de chez moi ce matin. Très vite, j’ai le bas du pantalon trempe et progressivement l’humidité monte jusqu’aux genoux. Des bourrasques de vent m’empêchent de garder le parapluie ouvert sur tout le trajet. Le sol détrempé accumule les flaques d’eau qui deviennent parfois infranchissables sans se mouiller davantage les pieds. Pour le retour, j’emprunte une ligne de bus qui ne m’est pas vraiment familière. Elle me conduit à un rendez-vous médical.

Il a plu sur la ville durant cet automne l’équivalent de 6 mois. Du jamais vu depuis les débuts de Météo France en 1921. On a pataugé dans des ruisseaux de liquide à en avoir le pantalon mouillé jusqu’à mi-cuisse. Même les parapluies n’étaient plus efficaces. Est-ce ce temps humide qui a refroidi le petit homme à la casquette blanche. Je ne le croise plus depuis des semaines. Un jour, je me suis demandé qui de l’un ou l’autre céderait le premier. Il me semble avoir la réponse. Quant à la jeune femme au Jot framboise, à aucun moment elle l’a revêtu cet automne. La plupart du temps, la vieille dame en fauteuil roulant du 12 rue de la République n’est pas encore levée lorsque je passe devant sa maison. Dans le tram, je croise aussi une dame qui s’assoie dans le carré du fond, nous échangeons un bonjour franc sympathique. Le père et son fils qui échangent en espagnol essaient souvent de s’installer dans ce même carré. Le collégien récite ses leçons, le père pose des questions. Ils sont seuls au monde, dans leur bulle langagière. Depuis quelques temps, le tram de 7:08 n’est plus à l’heure, quand il passe… ce qui ne me permet pas de prendre le BatCub pour traverser la Garonne et prendre un peu de temps avec S.

Le fleuve est ras le quai.

Je suis arrivée au théâtre avec 30 mini d’avance et j’apprends qu’ils n’ouvrent les portes que 10 minutes avant le spectacle. Je m’assoie sur un banc en bois. Peu de monde dans le hall, mais peu à peu les spectateurs arrivent. Le volume sonore monte. Les conversations se croisent. Le portant du hall s’alourdit de manteaux. Je garde mon blouson en cuir. Des hôtesses d’accueil distribuent la plaquette du spectacle. Je lis ou plutôt relis le même texte qui m’a décidé à réserver une place pour ce soir. Quelques minutes avant l’ouverture des portes, un groupe d’individus s’agglutinent derrière les portes d’entrée de la salle pensant obtenir les meilleures places. Des personnes seules se glissent aussi dans la queue et profitent de ce temps pour lire leurs mails, répondre à des messages, écouter les conversations. Au-dessus du banc, accrochés au mur, des cadres représentent des citations d’étudiants de l’Ecole supérieure de théâtre. De l’autre côté, deux portants sur lesquels, d’ici quelques minutes, nous déposerons nos manteaux sur recommandation du metteur en scène, car une bonne partie du public se retrouvera sur scène, assis sur des tabourets pour les 75 minutes que durera le spectacle. Une heure 15 durant lesquelles un texte d’une densité féroce se dépliera, dérangeant, cinglant, traumatisant servi par des voix au combien justes de 5 comédiennes passionnées, passionnantes. À la sortie, c’est avec plaisir que l’on accueille l’air mordant d’un soir de fin d’automne. L’esprit se vide de toute tension, la ville réconforte l’âme secouée.